27/12/2017

Распад текстов

текст: Карл Дальхаус

Stravinsky.online представляет заключительную часть знаменитого эссе Карла Дальхауса «Почему так трудно понимать Новую музыку?» (1986). Она включает в себя три раздела: «Смысловая связность», «Распад текстов» и «Мотивное развитие». Автор рассуждает о том, должна ли музыка быть понятной, о её взаимодействии с текстом и о самом языке музыки.

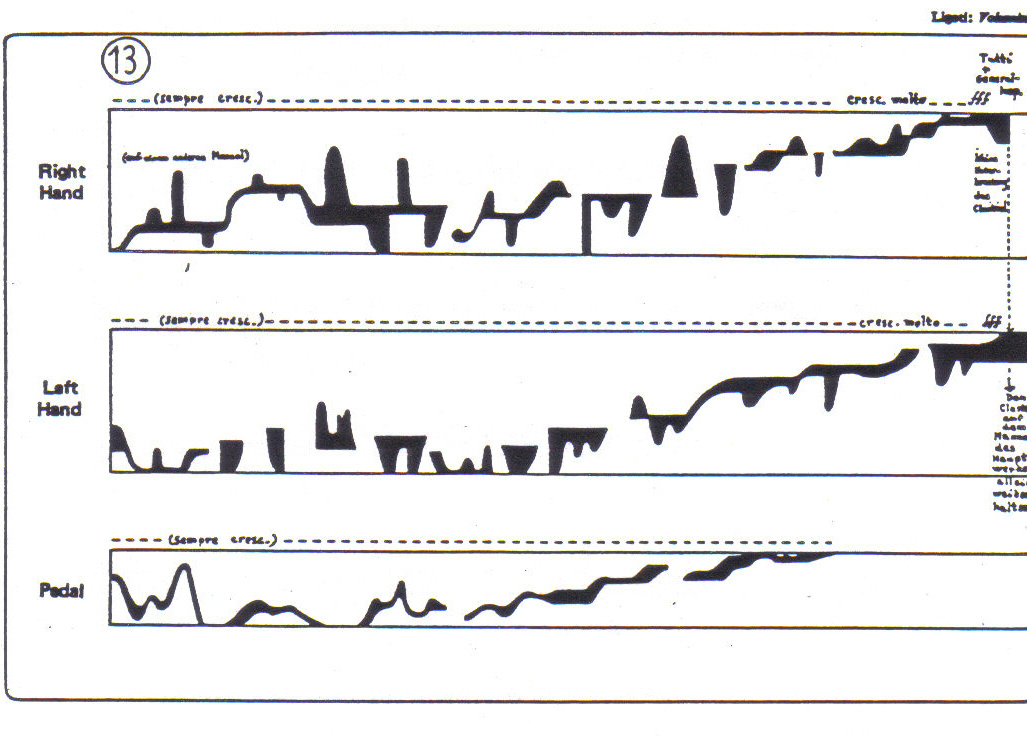

Ligeti, Volumina, rehearsal #13

Смысловая связность

Положение о том, что музыка существует, чтобы быть понятой, имеет историческое происхождение, и это означает: от него можно снова отказаться без того, чтобы оказалось затронутым некое существенное свойство музыки, благодаря которому она конституирует себя как таковая. Музыка — для того, чтобы быть тем, что она есть, — не должна во все времена иметь своей целью понятность.

Ведь и в музыкальных «действиях» – говорить о «произведениях» было бы неадекватно, — из-за которых Джон Кейдж около 1960 года заставил публику недоумевать и негодовать, понимание как одна из фундаментальных категорий, действовавших в европейской музыке в течение столетий, было объявлено утратившим силу. Понимать у Кейджа нечего, и в этом-то состоит авторское намерение, лежащее в основе концепции его звучащих — а иногда и незвучащих — «данностей».

Понимание — это всегда (и при этом не имеет значения, чем оно является сверх того) проникновение в ведущую от начала к концу связь между тонами. А Кейдж, напротив, пытается в определенном смысле разорвать нити, соединяющие тоны между собой, и способы, с помощью которых он вмешивается в привычные, «накатанные» связи тонов, нередко изобретательны; ведь создание хаоса — дело ни в коей степени не более легкое, чем упорядочивание. Благодаря разрушению до оснований выработанных в произведениях искусства тончайших структур, придающих звукам и шумам связность и убедительность в развитии, их исконная природа и собственная сущность должна в конце концов стать познаваемой. В основе практикуемой Кейджем деструкции музыкальной традиции лежит, следовательно — как это происходит во многих «разрушающих» действиях, – некая мистическая идея: Кейдж желал бы невозможного, а именно хотя бы на мгновение сделать слышимой звучащую prima materia. Он неустанен в своем стремлении к разрушению, потому что то, что, по его предчувствиям, скрыто за формами, в которых оставила свой след история, не может быть им ни постигнуто, ни тем более удержано.

Музыка — для того, чтобы быть тем, что она есть, — не должна во все времена иметь своей целью понятность

Новая музыка, созданная после 1958 года — когда Кейдж «разразился» подобно природной катастрофе над головами собравшегося в Дармштадте композиторского авангарда, – всегда носит существенный отпечаток Кейджа в тех случаях, когда между звучащими событиями отсутствует наблюдаемая связь, притязающая на то, чтобы быть понятой, и в силу этого наполняющая музыку смыслом. От мнимо бессодержательной фразы, что музыка ничего не означает, что она просто есть, долгие годы исходила притягательная сила — поскольку эти слова мыслились онтологически, а ни в коем случае не чисто эмпирически, — противостоять которой едва ли смог кто-нибудь из композиторов.

Напротив, композиторы противоположной партии — как Пьер Булез и Дьёрдь Лигети, — держались, принципиально и иногда даже полемически заостренно, представления, что именно связность, в соответствии с историческими предпосылками «устанавливаемая» композитором, только и служит обоснованием музыки как таковой. Вопросу, почему Новая музыка так трудна для понимания, в спорах 60-х и 70-х годов предшествует, таким образом, другой, более фундаментальный: имеет ли Новая музыка вообще своей целью быть понятой?

Приверженцы тенденции, ориентированной на требование понятности, нередко, правда, оперируют понятием, которое никак нельзя назвать однозначным: понятием «смысловой связности». Хотя и ставшее привычным, оно каверзно уже потому, что остается неясным, должна ли связность сама по себе трактоваться как смысл или же смысл — в меньшей степени данный от природы, чем возникший в ходе истории, — который содержится в тонах, с помощью связности лишь организуется и из латентного состояния переводится в чувственно осязаемое. Модель языка, где смысл рождается из диалектического опосредования между тем, что несут в себе отдельные слова, и уточняющей связью их в предложении, лишь в ограниченной мере, как представляется, переносима на музыку. Так, можно сказать, что тот или иной поначалу изолированный тон, входящий впоследствии в определенную связность в качестве квартового затакта, получает благодаря этому — то есть благодаря функции – ту тональную и ту метрическую качественность (причем одну во взаимодействии с другой), без которых он, строго говоря, остается лишь «пред-музыкальным». Но остается сомнительным, может ли то, что возникает при этом, по аналогии с языком названо смыслом или значением.

Распад текстов

Если бы попытки (подобные шёнберговским во времена ранней атональности) найти в тексте опору, которую инструментальная музыка не могла более обнаружить внутри себя, — то есть заимствовать у языка строгую «доказательность» продвижения при непрерывности протекания — были удавшимися, то с точки зрения истории формы они могли бы быть поняты как возврат к ситуации, имевшей место перед эмансипацией инструментальной музыки, в XVII и XVIII веках. В ХХ веке, однако, отношение к тексту всегда было двойственным. В 1912 году Шёнберг утверждал, будто импульсом для некоторых его песенных композиций служило одно-единственное слово текста; его «чувство формы» – а оно было той высшей инстанцией, которой он всегда поверял правоту, — не требовало, по его словам, большего для создания замкнутой и осмысленной структуры [1]. С другой стороны, как упоминалось, он был убежден в необходимости текстовой поддержки — и это означало: поддержки на уровне имеющихся в языке связей — для крупных форм в условиях атональности. По всей видимости, требовалось бы, чтобы текст выполнял вспомогательную функцию при рождении музыкальной формы, которая в результате могла бы далее существовать также и без него. Он был бы в той же мере необходим генетически, в какой он становится излишним на эстетическом уровне.

Все попытки спрятать авангардистскую композицию под маской, долженствующей внушить мнимое понимание — будь то благодаря примитивности отдельного параметра, как правило, ритма, будь то благодаря ориентированию на программу или на сценическое действие — постигает одинаковая, избавляющая от иллюзий участь: тактические уловки не вызывают к жизни ничего, кроме кратковременных эффектов

«Исчезновение» языка в музыке почти всегда состоит — в сколь бы различных исторических формах это ни проявлялось – в снятии семантики при сохранении фонетического ряда и чувственной характерности. Когда, следовательно, в 50 – 60-х годах деструкция языка в условиях сериальности (деструкция, понятая как процесс, разворачивающийся в рамках произведения, а не как состояние, в качестве «преднаходимого» предшествующее моменту его возникновения) стала для ряда опусов концепцией целого, то в этом, по сути, обнаружила себя тенденция, в вокальной музыке всегда скрыто содержавшаяся: вокальная музыка есть процесс разрушения музыкой языка, происходящий поначалу против воли композитора, в конце же концов в качестве его интенции. Как раз определяющие и удавшиеся по эстетическим и технико-композиционным критериям авангарда произведения – как, например, «Песнь отроков» Штокхаузена или «Посвящение Джойсу» Берио — были записанным нотами процессом деструкции и, в этом отношении, принципиально неповторимыми, поскольку и авторами, и теми слушательскими кругами, для которых предназначались, они понимались одновременно и как составная часть исторического процесса, и как процесс «становления произведения». Семантика, которая могла бы гарантировать связность на протяженных отрезках, словно «вынимается» из слов, а остающиеся фонемы хотя и могут быть поняты как выражение аффекта — как это с особой наглядностью продемонстрировал Дьёрдь Лигети в «Aventures» и «Nouvelle Aventures», — но не простирают свою «формообосновывающую» энергию далее, чем на несколько мгновений.

С другой стороны, если язык остается в неприкосновенности, то для Новой музыки возникает опасность злоупотребления им — в форме снижения до чистой иллюстрации событий, описанных в тексте; причем не столько со стороны композиторов, редко применяющих эстетику киномузыки вне кино, сколько со стороны публики, ухватывающейся за «шанс понятности», лежащий в деградации музыки до уровня простого сопровождения и в снятии ее «формальных» притязаний. Двенадцатитоновая музыка, используемая в театральном или радиоспектакле как звучащий шифр страха – и начало этой дурной традиции положил сам Шёнберг, – стала уже почти стереотипом и предстает совершенно понятной даже для консервативных слушателей; она, правда, едва ли воспринимается как собственно музыка, но становится — в определенном смысле «через голову музыки» – сигналом выраженного аффекта. То, что мнимая понятность есть не что иное как иллюзия, выясняется очень скоро – когда публике даже на короткое время приходится остаться с музыкой «наедине» и быть принужденной к структурному, лишенному «картинности» восприятию.

Все попытки спрятать авангардистскую композицию под маской, долженствующей внушить мнимое понимание — будь то благодаря примитивности отдельного параметра, как правило, ритма, будь то благодаря ориентированию на программу или на сценическое действие — постигает одинаковая, избавляющая от иллюзий участь: тактические уловки не вызывают к жизни ничего, кроме кратковременных эффектов.

Мотивное развитие

Композитор, держащийся принципа развивающей вариации мотивов – в любой, пусть даже самой «удаленной» и индивидуальной версии, — сталкивается лицом к лицу с парадоксом: единственный путь, на котором он может избежать чистого эпигонства, состоит в неукоснительном и постоянном дифференцировании способов работы; это дифференцирование, однако, ни в коей мере – хотя подобную мысль и может поначалу внушить метафорика, перенятая из биологии, — не связано со все более тесной интеграцией. Ожидание, что варианты и варианты вариантов, развиваемые из исходного материала, будут при растущем богатстве проявлений демонстрировать также возрастающую плотность связей, как правило, не оправдывается; говоря точнее — интеграция, совершающаяся во «внутреннем мире» произведения, больше не выступает осязаемо в верхнем «звучащем слое». И потому некоторые композиторы чувствуют себя вынужденными «набросить» на первую форму («собственно» форму), развитую из материала с помощью вариантных образований, некую вторую («несобственную») форму, которая, будучи повернута «вовне», должна послужить залогом «постижимости» — той самой, что является чистым внушением и как таковое почти всегда выдает себя уже тем, что выступает в форме ложной простоты, непредставимой в условиях подобного материала. (Едва ли найдется хотя бы одно электронное произведение, которое не начиналось бы pianissimo, не приводило бы к fortissimo и не возвращалось бы в конце к pianissimo, так как вряд ли можно придумать другой конец, если только он не должен воздействовать как внезапное прекращение.)

Принцип уравновешивания сложной, труднообозримой высотной структуры простым ритмическим процессом (обратное было бы затруднительным) встречается, как упоминалось, время от времени, давая, однако, повод для возражения, прозвучавшего еще из уст Шёнберга: эстетически недобросовестно — а эстетические категории у Шёнберга всегда одновременно и моральные – стараться спрятать сложность одного параметра за нарочитой примитивностью другого [1], то есть, решившись поначалу на «новое», затем отвернуться от него, словно бы испытывая угрызения совести; получается, что понятность одного параметра служит не тому, чтобы постепенно «подтягивать» к нему и другие, а приводит, наоборот, к тому, что из-за ориентировки слушателя исключительно на ритм высотной структуре только и остается что прозябать на задворках слушательского внимания. Не то чтобы переменное доминирование то одного, то другого параметра или фактурной особенности вызывало сомнения — этот метод принадлежит к старейшим в многоголосной музыке. Абсолютно легитимным является и то, что приоритеты в области композиторского письма не совпадают с эстетическими, то есть что те моменты, где происходит наиболее существенное в структурном отношении, не всегда с наибольшей возможной отчетливостью выступают на первый план в звучащем феномене. Однако намерение с помощью некоего фасада, обязанного своим возникновением лишь тактическим мерам, но не структурным принципам, внушить представление о понятности целого, на самом деле мнимой, – это намерение есть ложь от беспомощности, заставляющая с куда бóльшим пониманием отнестись к склонности Шёнберга теснейшим образом сплетать эстетические категории с этическими [2].