3/12/2017

В замкнутом кругу

текст: Карл Дальхаус

Stravinsky.online продолжает публиковать знаменитое эссе Карла Дальхауза «Почему так трудно понимать Новую музыку?» (1986). На очереди пятая часть: «В замкнутом кругу». Здесь автор рассуждает о причинах закрепления понятия «атональность» вопреки протестам Шёнберга, а также о музыкальной выразительности в додекафонии.

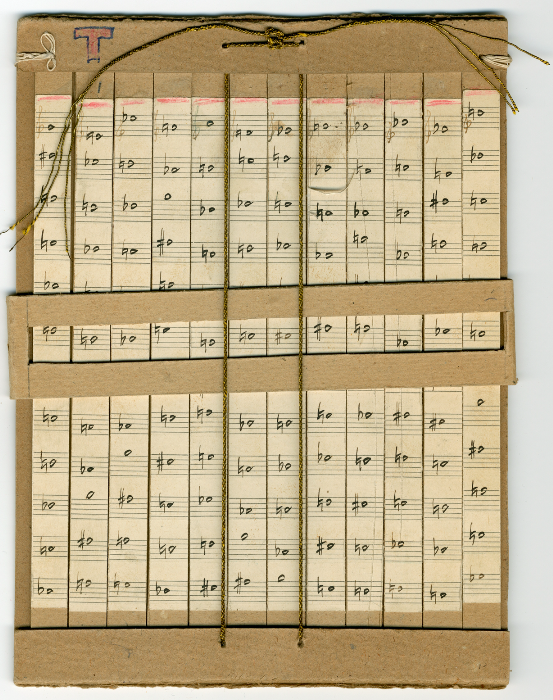

Таблица рядов Третьего струнного квартета, op. 30, Арнольда Шёнберга. 1927 год

Переход к атональности, воспринятый Шёнбергом так, словно бы он был продиктован «мировым духом», и исполненный им не с «вызовом», а с «трепетом» — поскольку Шёнберг, в отличие от некоторых последователей, еще знал, что совершал, — был обозначен им самим как «эмансипация диссонанса». Робость перед термином «атональный», тем не менее утвердившимся вопреки шёнберговскому сопротивлению [1], имеет причиной, правда, в меньшей степени сам предмет, нежели языковые традиции. В терминологии венского музыкознания, связанного прежде всего с Гвидо Адлером, выражение «тональный» охватывало не только мажоро-минорную гармоническую систему — как это было типично для других школ, — но, помимо того, все сущностные высотные характеристики тонов. В слове «атональный» — тем более, что оно применялось с враждебными целями, — Шёнбергу должно было, таким образом, ясно слышаться обвинение в том, что атональность разрушает самую сущность музыкального тона. И пусть за пределами Вены при употреблении термина имелся в виду факт, который никем не мог отрицаться: для того, чтобы убедить Шёнберга в допустимости его использования, упразднения мажорных и минорных тональностей было недостаточно.

Утверждение, что «атональность» имела и в какой-то мере все еще имеет привкус шока, мешающий восприятию произведений Шёнберга после 1908 года, нельзя просто отбросить как ошибочное; в нём должны быть, напротив, расслышаны тонкие нюансы, чтобы оно продемонстрировало некоторую свою истинность. Во всяком случае, версия, будто бы музыка становится непонятной только из-за нагромождения «дурно звучащих» диссонансов, ложно в той же мере, в какой популярно. Не сам по себе акустический феномен, который все же может быть воспринят как характерно-выразительный — так что атональности всегда был открыт путь в кино- и радиомузыку, — а музыкальная функция, выполняемая тоновым комплексом, имеет решающее значение при оценке его «понятности» или «непонятности».

Музыкальное произведение не станет понятным оттого, что будет ясна лежащая в его основе техника

То, что провозглашенная Шёнбергом эмансипация диссонанса разрушила многовековую норму, гласящую, что диссонанс должен быть разрешен в консонанс, — не более чем «техническая» внешняя сторона дела. Шёнберг выдвинул аргумент, что диссонанс и как таковой, то есть как изолированное созвучие без «прикрепленности» к консонансу, вполне понятен и «постижим» (что, несомненно, верно). Но такой интерпретации недостаточно. Ведь подчеркивание «понятности» отвлекает внимание от того, что собственно проблема состоит в изоляции созвучий и что без установления связности между диссонирующими аккордами — то есть отказа от их изолированности друг от друга — остается неясным, что вообще подразумевается под «понятностью». Благодаря необходимости разрешения, бывшей одновременно необходимостью продолжения — к тому же в определенном направлении, — между диссонирующим и консонирующим аккордами возникала связь, позволявшая одному выступать следствием другого и придававшая продвижению вперед строгую «доказательность». Эмансипированные диссонансы, однако, «несут за себя ответственность» сами: абсолютная открытость продолжения ничем не детерминирована, так что Шёнбергу не оставалось ничего иного как объявить единственной инстанцией «чувство формы» композитора. (Правда, эстетика бессознательного была у Шёнберга не отговоркой, а знанием, полученным из опыта; кроме того, он трактовал ее как временное состояние, не исключавшее позднейшего обобщения в теории.)

Музыкальный антипод Шёнберга, Игорь Стравинский, всегда подчеркивал необходимость «сопротивлений»; если композитор не обнаруживает их «предписанными», то должен создать их сам, чтобы не оказаться лицом к лицу с «дурной бесконечностью» возможностей

Проблематика, содержащаяся в атональности, останется наполовину скрытой, если ее не проанализировать в связи с принципом, коррелят которого в «музыкальной логике» составляла тональная гармония: принципом мотивного развития (называемого также «мотивно-тематической работой»). Развивающая вариация мотивов, перенятая Шёнбергом у Брамса, как представляется поначалу, не была затронута при переходе к атональности. Искусство образовывать варианты мотива (экспонированного либо как таковой, либо в качестве составной части темы), которые бы воспринимались как его логические следствия, или устанавливать «посредничество» между мотивами, изначально бывшими независимыми, не требует для своей действенности обязательной поддержки со стороны тональной гармонии, как то было в XVIII и XIX веках. Однако музыка, в которой решение о том, какой именно из бесчисленного множества возможных вариантов в данный момент окажется на «своем» месте, не подсказывается ходом движения гармоний, подвержена — как то показывает композиторская практика — опасности произвола и «потери цели». Отсутствие «встречной» инстанции, которая бы вмешивалась, направляя, в процесс развития мотивов и образования вариантов, может оказывать парализующее воздействие. (Музыкальный антипод Шёнберга, Игорь Стравинский, всегда подчеркивал необходимость «сопротивлений»; если композитор не обнаруживает их «предписанными», то должен создать их сам, чтобы не оказаться лицом к лицу с «дурной бесконечностью» возможностей.)

Обозначенные проблемы — неуверенность в том, почему тот или иной мотив должен быть продолжен именно таким, а не иным вариантом, и дилемма, заключающаяся в том, что эмансипированный диссонанс изолирован, «нецеленаправлен» и потому не может выступить импульсом для убедительного продолжения, – Шёнберг полагал решить с помощью двенадцатитоновой техники, к существенным чертам которой принадлежит возможность использования ряда и как вертикали (аккорда), и как горизонтали (мелодии). Отныне решение о том, какой облик примет вариант мотива, т. е. какие тоны в данный момент реализуют мелодико-ритмический контур, воплощающий общую всем вариантам характеристику, «выносится» двенадцатитоновым рядом. И изолированный диссонирующий аккорд – если трактовать его как «вертикальный мотив» — получает соответствующее место в структурной связанности раздела или целого произведения также благодаря серии.

Шёнберг, подобно почти всем немецким композиторам эпохи fin de siècle, от Малера и Рихарда Штрауса до Пфитцнера, следовал примеру Вагнера в своей приверженности шопенгауэровской метафизике, поднявшей ранг музыки до неизмеримых высот

Двенадцатитоновый ряд, однако, по собственной интерпретации Шёнберга, — это не наблюдаемая «невооруженным глазом» и легко воспринимаемая, а скрытая структура: прослушивать ее трудно и, как утверждал Шёнберг в одном из писем, направленном против «двенадцатитоновых анализов», излишне и даже вредно, так как важно не то, «как» сделана вещь, а то, «чем» она является [2]. Музыкальное произведение не станет понятным оттого, что будет ясна лежащая в его основе техника.

И в додекафонии для Шёнберга существенным был выразительный характер, воплощаемый произведением. Однако если музыкальная выразительность не воплощается в структуре, она остается «бездоказательной» и лишенной субстанции: чистым намерением, не достигшим стадии реализации. И когда Шёнберг пренебрежительно отзывался о нерелевантности «серийных подсчетов», то он имел в виду именно эту латентную структуру, а отнюдь не зримую, воплощенную в мотивах и мотивном развитии; последнюю он считал необходимым коррелятом выразительного характера.

Если в качестве воспринимаемого феномена структура должна быть понята как строгая взаимосвязанность и «доказательность», то она является — как это выяснилось при обосновании мотивных вариантов и освобождении диссонирующих аккордов из «плена изоляции» — зависимой от невоспринимаемой субструктуры. (И эту проблему Шёнберг, долгие десятиления работавший над оставшимся неопубликованным «Учением о музыкальной взаимосвязи», несомненно видел, и видел с той остротой, которая была характерна для него как для критика и своих собственных, и чужих сочинений.) То, что слушатель чувствует себя как бы отброшенным назад к изолированным диссонирующим аккордам и к мотивному развитию, причинно-следственные связи в котором он осознать не в состоянии (притом что рационально не охватывается и стоящая за ними логика субструктурного уровня), оставляет у него раздражающее чувство, что перед ним музыка, хотя и пытающаяся «внушить» ему, что она понятна — в смысле бетховенской или брамсовской традиции, — но не «исполняющая обещанного». Музыка Шёнберга полностью ориентирована на ту категорию понимания, что около 1800 года была заимствована музыкальной эстетикой из поэтики; но зависимость понимания явной, звучащей структуры от моментов, остающихся латентными, препятствовала осознанию музыки как строго и логично развертывающейся связанности, бывшей для Шёнберга столь важной.

...после 1908 года Шёнберг исповедовал убеждение, что в силу распада тональности крупные музыкальные формы возможны лишь при опоре на текст

Апологеты Шёнберга, не отрицающие проблем также и там, где они чувствуют солидарность с ним, иногда ищут прибежища в аргументе, что двенадцатитоновая структура может быть действенной и без того, чтобы в качестве воспринимаемого феномена быть «распознанной» сознанием. Без сомнения, есть рациональное зерно в сравнении додекафонии с логикой, лежащей в основе осмысленного диалога, — при том, что говорящим отнюдь не требуется отдавать себе отчет в том, какими силлогизмами они пользуются. Сравнение, правда, хромает, так как в одном случае (диалог) осмысленность «практикуется» явно, в другом же (додекафонная структура) о ней можно лишь догадываться. В качестве «практикуемой» (и выступившей исторической предшественницей кодификации) осмысленность разумеется сама собой, а в качестве «угадываемой» становится близкой тому, что Вагнер называл «чувственным пониманием»: пониманием, которое можно интерпретировать как коррелят к «чувству формы», возведенному Шёнбергом в ранг высшей инстанции в процессе композиции, но являющемуся более обещанием будущего познания, нежели собственно познанием.

Если осознать противоречия, буквально опутавшие Шёнберга в результате перехода к додекафонии, то становится ясным, почему он в некоторых поздних произведениях — и как раз в выдающихся — возвратился к тому решению проблемы, которое уже было однажды испробовано в период свободной атональности между 1908 и 1923 годами: к ориентации на текст (и в дополнение к додекафонной технике, и без нее). Как упоминалось, после 1908 года Шёнберг исповедовал убеждение, что в силу распада тональности крупные музыкальные формы возможны лишь при опоре на текст, т. е. только в области вокальной музыки. И то, что он — начиная приблизительно с 1930 года, в отличие от почти исключительно инструментального творчества в первые додекафонные годы, — склоняется к тому, чтобы либо снова писать вокальную музыку, либо смягчить суровость законов двенадцатитоновости, если не совсем от них отказаться, недвусмысленно демонстрирует, что проблематика 1908-1923 годов — в модифицированном и наполовину скрытом виде, но тем не менее вполне узнаваемо — вернулась вновь.

Эстетика — это самоинтерпретация; она не выступает путеводной нитью для научного истолкования, а служит материалом для него

Шёнберговское «отношение к тексту», о чем он опубликовал в 1912 году статью в альманахе «Синий всадник», было, правда, отягощено философией, затрудняющей трактовку текста как несущего фундамента замкнутой в своей взаимосвязанности и непрерывности музыкальной формы: философией Артура Шопенгауэра. Шёнберг — подобно почти всем немецким композиторам эпохи fin de siècle, от Малера и Рихарда Штрауса до Пфитцнера – следовал примеру Вагнера в своей приверженности шопенгауэровской метафизике, поднявшей ранг музыки до неизмеримых высот. И вовсе не требуется углубляться в детали философии или истории музыки, чтобы можно было утверждать, что Шопенгауэр выбил почву из-под ног у вокальной музыки — во всяком случае, в ее обычном понимании. Поскольку он полагал музыку отражением самой «сущности мира» — а именно «воли», — тогда как другие искусства только и могли что пробиться от внешнего явления к его Идее (в платоновском смысле), то поэзия и сценическое искусство оказывались в отношении к музыке не просто пониженными в ранге, но функционально «обращенными»: в резком противоречии с тем, что для «здравого смысла» разумеется само собой, у Шопенгауэра текст и сценическое действие иллюстрируют музыку, а не наоборот — комментирующее становится комментируемым, а комментируемое комментирующим.

Всякая же музыка, рассматриваемая как «сущностная форма» – в то время как статус соотнесенных с нею текстов редуцирован до взаимозаменяемых «пояснений», — должна находить обоснование в себе самой. В тексте, который мог бы быть и любым другим, ей не найти той опоры, которой искал Шёнберг в годы ранней атональности. То, что текст может служить «заместителем тональности» — не в субстанциальном, а в функциональном смысле: как конституирующая составная часть крупных форм, — обнаруживает себя сомнительным, если исходить из предпосылок шопенгауэровской метафизики, наиболее рьяным последователем которой Шёнберг был как раз в начальные «атональные» годы.

Правда, слушатель, желающий понять произведения того или иного композитора, ни в коей мере не принужден к усвоению также и его эстетики (имеется в виду эстетика эксплицитная, обобщенная позже в текстах, а не имплицитная, содержащаяся в музыке). Эстетика — это самоинтерпретация; она не выступает путеводной нитью для научного истолкования, а служит материалом для него. Учитывать ее нужно, руководиться же ею при выборе модуса интерпретации не следует.