колонка

26/02/2021

К определению музыки

Текст: Юрий Виноградов

Публикуем второй текст из цикла «Мыслить музыку сегодня», где Юрий Виноградов делится мыслями о философии современной музыки.

В этой статье автор обращается к проблеме дефиниции: рассуждает о том, что именно мы можем называть музыкой и об истоках самого понятия, а также рассматривает разные его грани на примере экспериментальных и авангардных практик прошлого века.

Юрий Виноградов. Источник: undergrundheros.ru

Философия музыки, как и любая философия родительного падежа, философия чего-то, начинает с определением своего объекта и его проблематизации. Повседневный язык функционирует иначе, чем научный дискурс, который хочет преодолеть размытость и неопределенность первого. В повседневном языке мы, употребляя слова, редко опираемся на чёткие и явно выраженные определения — словоупотребление функционирует по принципу «семейного сходства», который австрийский философ Людвиг Витгенштейн описал в своей поздней философии. Слова повседневной речи являются скорее действиями, чем понятиями и концептами в строгом смысле. Употребление термина «музыка» в обыденной речи не предполагает явной и чётко очерченной сущности; нет какого-то одного набора обязательных свойств, который мы найдём в случае инструментальной музыки, музыки сфер, цветомузыки и так далее. Употребление слова «музыка» в обыденном дискурсе предполагает скорее набор пересекающихся свойств; различные употребления подобны друг другу так же, как похожи лица членов одной семьи — у каждого присутствует та или иная черта, однако нет какого-то обязательного набора примет.

С помощью такого принципа семейного сходства мы можем в обыденной речи говорить о музыке в переносном, метафорическом смысле — о музыке человеческих отношений, музыке души, и так далее. Однако если мы хотим мыслить музыку строго, понять, что она такое, чем она является и чем может быть, то механизмов функционирования обыденного языка уже не достаточно, мы должны выработать определение того, что такое музыка, сделать слово понятием. Иначе говоря, если мы хотим мыслить музыку и решить загадки и парадоксы, которые ставит перед умом музыкальное произведение, то должны сначала выработать чёткую дефиницию музыкального. Именно с этого важного шага и начинается философия музыки — если мы хотим мыслить музыку ясно, то должны сначала договориться, что будем считать музыкой.

Американский философ и логик Уиллард Ван Орман Куайн утверждал, что «быть значит быть значением связанной переменной». Т.е. некий Х существует тогда, когда есть такой Х, который соответствует некоторой дефиниции, входит в множество, очерченное понятием. Красная машина существует, если есть такой Х, который является красной машиной. Несмотря на кажущуюся тривиальность, это очень изящное и мощное определение существования. Поэтому любые рассуждения об онтологии музыки — каким образом она существует, что является единицей и материей, тканью её существования, что является в случае музыки подлинником, аутентичной формой существования — должны начинаться, если они хотят претендовать на некоторую истинность, с выработки дефиниции музыки.

Обыкновенно, все современные рассуждения на эту тему отталкиваются от того, что музыка — это организованный звук. В таком предварительном и явно слишком широком определении (ведь человеческая речь, поэзия или шум машин также являются организованным звуком, не являясь музыкой) чувствуется влияние пифагореизма, который видел музыку везде, где есть некая соразмерность, пропорциональность, числовые соотношения. Поздние пифагорейцы и их сторонники (в лице Боэция) говорили о том, что кроме musica instrumentalis, обыкновенной музыки, есть еще musica mundana и musica humana — музыка мировой гармонии и человеческой души, макрокосма и микрокосма. Для пифагорейцев это были более, чем метафоры, так как природой musica instrumentalis они считали математические пропорции. Поэтому наиболее явно музыкой для них занимался не исполнитель, скажем, на флейте, но математик и философ, который и мог осознанно мыслить числовые пропорции. У более поздних мыслителей (например, немецкого философа и математика Лейбница) это понимание размывается, музыка для Лейбница — «это бессознательное упражнение души в арифметике». Таким образом, для философов Нового времени от Лейбница до Канта, Гегеля и Гёте, восприятие и сочинение музыки остаётся всё ещё квазиматематической, однако неосознанной, интуитивной деятельностью.

В древних и старинных представлениях подчёркивалась первая часть нашего предварительного понимания музыки как организованного звука. Музыкой именовали любую гармоническую (пропорционально организованную) структуру, безотносительно к материи, из которой строилась эта структура, то есть безотносительно к звуку. Рассуждать таким образом можно было практически о любой деятельности человека — от архитектуры и политики до ремесленничества. Такое определение, безусловно, слишком широко и неудобно. Современная экспериментальная, а также музыка, чьи корни в авангарде 50-70х годов, бросает отдельный вызов такому пониманию этого искусства. Нойз, field recording, отдельные примеры sound art, генеративная или алеаторическая музыка, к примеру, хоть и являются в том или ином смысле организованным, подготовленным звуком, тем не менее не организованы пропорционально, в соответствии с заранее высчитанными числовыми соотношениями, поэтому старинные пифагорейские представления оказываются неадекватны современной практике.

Удачным в определении музыки как организованного звука является то, что оно предполагает субъекта-организатора. Звук организован неким человеком или, шире, некоторым умом, т. е. музыка — это целесообразная деятельность, осознанная активность человека, направляемая некоторой техникой и целями, деятельность энтелехии (если пользоваться старинным аристотелевским определением человеческой души как органичной цельности, способной на целеполагание). Таким образом, шумы и природные сочетания звуков, такие как пение птиц в лесу или шум ветра, не являются музыкой в строгом смысле этого слова, так как они не организованы человеческим сознанием. Впрочем, пифагорейцы и неоплатоники согласились бы с таким акцентом, но уточнили бы, что звуки природы также являются музыкой, так как организованы мировой душой, мировым разумом, который гораздо больше способен на целеполагающую деятельность, чем слабый и ограниченный человеческий интеллект.

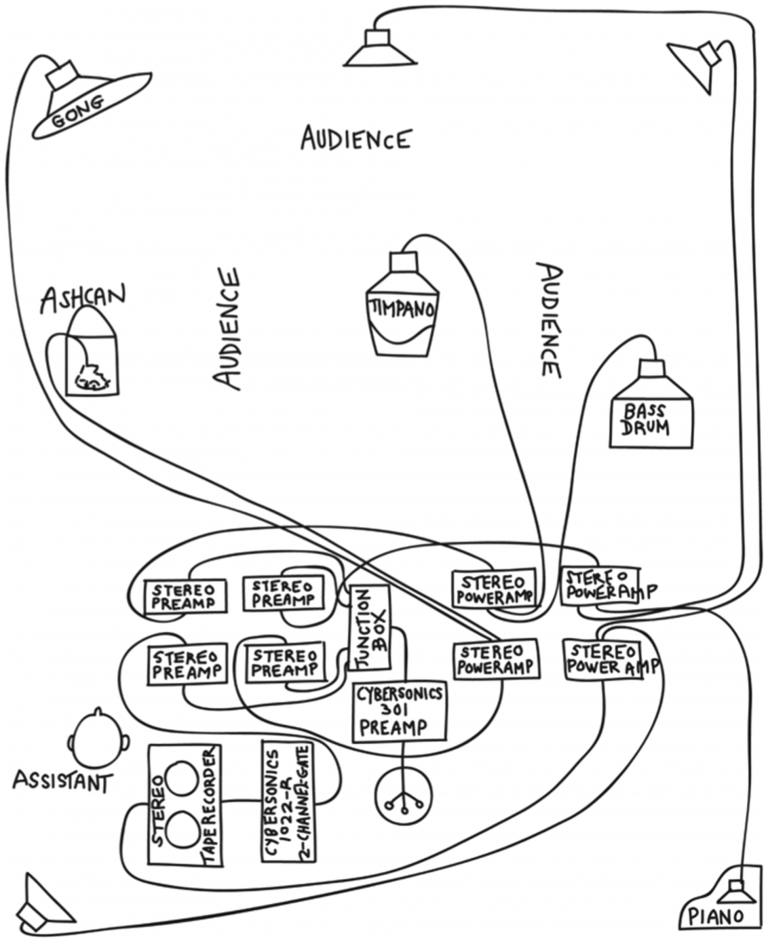

Современная музыкальная практика может бросить вызов и такому широкому определению, подразумевающему прямое участие субъекта как организатора звука. Полевые записи, field recording, предполагающие эстетическое восприятие обыкновенных природных и человеческих шумов, не подразумевают вмешательства субъекта-организатора в звук — человек в данном случае лишь создаёт условия для возникновения записи, оказывается своеобразной рамкой, но не вмешивается во внутреннее устройство записываемого звука. Аналогично и с генеративной музыкой, т. е. музыкой, создаваемой компьютерами или иными символическими системами — композитор в данном случае лишь задаёт граничные условия, законы и принципы порождения, но не вмешивается напрямую в организацию музыкального материала. Кроме того, ряд современных сочинений также не подразумевает активную организующую деятельность композитора — в качестве примера можно привести знаменитый музыкальный перфоманс Music for Solo Performer Элвина Люсье или эксперименты с контактными микрофонами Джона Кейджа, мечтавшего о том, чтобы услышать, как растут грибы. В работе Music for Solo Performer 1968 года в качестве материала для создания звука используются усиленные альфа-ритмы головного мозга, они передаются с помощью мембран динамиков на различные перкуссионные инструменты. Элвин Люсье вдохновлялся звуками природы, феноменами эхолокации, электромагнитными явлениями, в том числе фиксировал для своих записей процессы в ионосфере. В данном случае субъект всё ещё остаётся организатором, но его вклад в звук не является прямым — композитор создаёт условия для возникновения звука, не вмешиваясь в сам процесс порождения музыки.

Графическая партитура Music for Solo Performer 1968 года

Впрочем, определение музыки как организованного звука нуждается в уточнении, ведь организованным звуком можно счесть и человеческую речь, и индустриальные шумы, и любую систему сигналов, скажем, шумовую симфонию модема. Некоторые современные философы уточняют дефиницию, говоря о том, что организованный звук должен обладать музыкальными качествами — такими, как тональность, высота, ритм и так далее, но здесь возникает новая проблема, ведь такие «музыкальные качества» сами нуждаются в определении. Что мы сочтём музыкальным качеством, а что нет? Ритм, к примеру, есть и в звуках, издаваемых машинами; мелодии из последовательности высот можно расслышать в работе факса, модема, в индустриальных скрипах. Кроме того, современная музыка, в частности, электроакустическая (такая как Williams Mix Джона Кейджа или Симфония для человека соло Пьера Шеффера), конкретная музыка (в том числе, Хельмута Лахенмана и его сторонников) и музыка для ударных, появившаяся в XX веке («Король Дании» Мортона Фелдмана, Три пьесы для ударных Эдисона Денисова, «Ионизация» Эдгара Вареза и так далее) часто не оперирует фиксированными высотами и ритмами, которые легко зафиксировать. Не для всякой музыки (особенно, это касается современной электроакустической импровизации) возможна партитура, которая бы фиксировала в явном виде организованные музыкальные качества.

Таким образом, определение через музыкальные качества не может быть удовлетворительным ещё и по той причине, что современная музыка использует крайне широкий диапазон звучаний и приёмов. Поэтому, определяя музыку через конкретные качества, мы рискуем объявить немузыкальной те или иные авангардные сочинения — перфомансы Кейджа и Нью-Йоркской школы композиторов, некоторые электроакустические эксперименты и так далее. Такое определение возможно, если мы хотим ограничиваться, скажем, музыкой Шуберта и его современников, но слишком узко, если признаём радикальные эксперименты частью музыкальной традиции.

Другой способ уточнить определение — предполагать, что музыкой является организованный напрямую или косвенно звук, который обладает эстетическими свойствами, т. е. предназначен для прослушивания, предполагает удовольствие или непосредственный интерес, не продиктованный практическими нуждами. Мы относимся к звуку эстетически тогда, когда нас интересует звук и его свойства сами по себе, а не как знаки некоторых практически релевантных процессов. Однако этот подход имеет свои сложности — во-первых, поэтическое творчество тоже является организованным звуком, к которому мы относимся эстетически, однако декламация стихотворения всё же не является музыкой. Во-вторых, музыкальная ученическая практика (такая, как игра гамм и арпеджио) или прикладная музыка вроде той, что звучит в рекламе или торговых центрах, не подразумевают эстетического отношения, однако, как подсказывает интуиция, всё же являются музыкой.

Подобные рассуждения склоняют к тому, чтобы использовать сложное определение музыки, такое, которое основывалось бы на необходимых и достаточных качествах и было бы дизъюнктивным (т. е. обладало бы логической формой «или...или»). Эндрю Канья (Andrew Kania) в статье «Определение» в энциклопедическом The Routledge Companion to Aesthetics выдвигает следующее определение музыки:

(1) any event intentionally produced or organized (2) to be heard, and (3) either (a) to have some basic musical feature, such as pitch or rhythm, or (b) to be listened to for such features.

(1)Всякое событие, сознательно созданное или организованное, (2)чтобы быть услышанным, которое обладает (3a) либо базовыми музыкальными качествами, такими как ритм или высоты или же (3b) прослушивается ради поиска подобных качеств.

(1) и (2) — необходимые качества в этой дефиниции, тогда как (3a) и (3b) представляют из себя дизъюнкцию, т. е. логическую структуру «или», в которой верен только один из членов. Данную формулировку можно уточнить, определив музыкальные качества через понятие формы или структуры — всякое событие, удовлетворяющее (1) и (2) тогда музыкально, когда представляет из себя некую форму или структуру. Высота, ритм, тональность являются частным случаем музыкальных структур; современная практика расширяет количество доступных композитору или импровизатору музыкальных структур, вводя концепт музыкального жеста. Последним может быть уплотнение или разрежение материала, та или иная форма звукового движения, переход от полифонии к одноголосию, от случайности и хаотичности к организованности звука и так далее.

Таким образом, музыка — это не просто организованный кем-то поток звуков, но поток, подразумевающий эстетическое восприятие и структурность, либо актуально присутствующую (условие 3а), либо вносимую интерпретационной работой ума слушателя (3b). Если традиционная музыка — от Хильдегарды Бингенской до Густава Малера — будет удовлетворять условию 3а, то радикальные авангардные эксперименты вроде Williams Mix или по-дюшановски эпатажной пьесы для сливного бачка Йоко Оно Toilet Piece/Unknown 1971 года будут удовлетворять условию 3b. Впрочем, эпатажные произведения вроде упомянутого Toilet Piece интересны ещё и тем, что обнажают структуры власти, которые скрываются за квалификацией чего-либо как музыкального. Подобная запись, сделанная человеком без символических капиталов, без статуса в арт-среде, вряд ли кем-то всерьёз рассмотрена как музыка; тем более, никто о ней не напишет. Но так как Йоко Оно обладала определённым признанием, эта вещь стала частью нарратива авангардной музыки; её пьеса — нечто вроде музыкального дада и ready-made, пощёчины общественному вкусу, несколько опоздавшей по времени. Таким образом, музыка — это ещё и то, что благодаря символическим капиталам авторов, их известности, их связям в арт-среде становится частью исторического нарратива музыки. Вне зависимости от того, какое логическое определение музыке мы дадим, какие предикаты ей припишем, реальная социокультурная практика будет даровать музыкальный статус феноменам подчас руководствуясь культурным, политическим, экономическим контекстом. Таким образом, реальная практика словоупотребления может расширять объём этого понятия за счёт непредвиденного включения в область музыкального далёких от традиционной музыки вещей, который названы по тем или иным соображениям музыкой людьми, обладающими влиянием.

Следует дополнить приведённое выше логическое определение тем, что музыкой является не только событие, но и фиксация этого события или инструкции к организации события, что позволит считать не только сами концерты музыкой, но также звукозаписи и партитуры, как традиционные, так и графические или текстуальные.

Такое определение музыки в некотором смысле логическое и эссенциалистское, т.е. мы определяем музыку, отталкиваясь от её внутренних свойств и от отношения слушателя. Кроме того, речь идёт об определении абсолютной, чистой музыки, так как предполагает, что достаточно определить чистую музыку, чтобы в качестве музыкальных пьес могли рассматриваться элементы музыки в синтетических жанрах или программных произведениях. Следует заметить, что эстетическое отношение к звуку само по себе сложное явление — чтобы мы смогли отнестись к пьесе как к музыкальной, должны быть реализованы множество условий, связанные с культурными и социальными механизмами. Упрощённо говоря, некое событие скорее будет понято как музыкальное, если оно происходит в концертном зале и включает использование традиционных музыкальных инструментов. Поэтому точное и одновременно достаточно широкое понимание музыки должно также включать описание контекстов — культурных, социальных, психологических, политических, даже юридических, в которых оказывается возможным культурное событие.

John Cage: Williams Mix (1952/1953)

Обработка видео...

Джон Кейдж. Williams Mix

Выдвинутое сухое, логическое определение нуждается в интерпретации. В соответствии с определением, музыка — это организация последовательности звуков, выражающая намерение композитора или импровизатора осуществить конкретную форму, конкретный тип повествования, т. е. тот или иной гештальт или структуру. Неслучайно некоторые композиторы XX века, такие как, скажем, раннесоветсткий авангардист Николай Рославец или футурист Луиджи Руссоло, предпочитали говорить о себе не как о композиторах, но как об организаторах звука. Диапазон смысловых значений произведений новой музыки предельно широк, кажется, что нет ничего, о чем бы она не могла рассказать или о чём она не могла бы многозначительно молчать. От предельной и полной тишины, заполненной звуками окружающего пространства, что осуществляется в пьесе Джона Кейджа 4'33'', до плотнейшей текстуры музыкантов-спектралистов вроде Жерара Гризе или Горацио Радулеску, — во всём этом свершается повествование о некотором музыкальном смысле. Любой поток звуков (или их отсутствие, как в случае 4'33'' Кейджа) может быть музыкой, если этот поток организован в определенную форму, внутреннюю структуру, которая служит цели выразить какой-либо образ или смысл. Смысл этот может быть эмоцией, мыслью, идеей, наконец, экспериментом, прослеживающим жизнь и развитием чистых музыкальных структур. Более того, даже сознательный отказ от всякого структурности, повторения сам в свою очередь будет формой; не только порядок, но и хаос несёт в себе семена смысла.

Как было упомянуто выше, музыка — это не только форма, но ещё и определённый тип отношения к звуковому материалу. Отношения эстетического, когда звуки и их сочетания рассматриваются с точки зрения их самоценности. Для эстетического отношения характерен не интерес к тому, что именно является источником какого-то звука и что приближение этого источника значит для нашей жизненной практики, но интерес к звучанию самому по себе в его динамике и развитии.

Любое определение музыки, которое хочет учитывать современную практику, можно проверять на адекватность своему предмету тем, включает ли оно кейджевскую «пьесу тишины» 4'33'' во множество музыкальных произведений. Действительно, 4'33'' удовлетворяет этому определению, так как является сознательно организованным событием, предполагающим прослушивание, включающим определённую форму как носитель музыкальных качеств. В данном случае, форма является элементарной — отсутствие всяких структур и соотношений становится своеобразной рамкой, пространством возможностей, ведь тишина является самым фундаментальным условием любого возможного звука.

Приведённое выше достаточно широкое определение позволяет понимать как музыку и Чакону Баха, и сонату Булеза, и шумовую пьесу Пьера Шеффера, сотканную из обрывков конкретных звуков. Такое определение музыки подсказывает нам и особый формат слушания, который позволит слушать с интересом и новейшие формы: относиться к музыке как к опыту, как к развитию звука ради него самого, ради исследования возможностей и крайностей сочетания звуков, как к эксперименту, результат которого непредсказуем. И если музыка несёт послание, отличное от чисто звукового, то такое вдумчивое и созерцательное вслушивание позволит это послание прочувствовать.