колонка

18/03/2021

К онтологии музыки

Текст: Юрий Виноградов

Публикуем третий текст из цикла «Мыслить музыку сегодня», где Юрий Виноградов размышляет о философии современной музыки.

В этой статье автор рассуждает о сущности музыкального произведения и анализирует различия взглядов на определение этого искусства в античных трактатах и философии первой половины XX века. Также автор рассказывает, чем импровизация отличается от композиторского сочинения и что общего у музыки и математики.

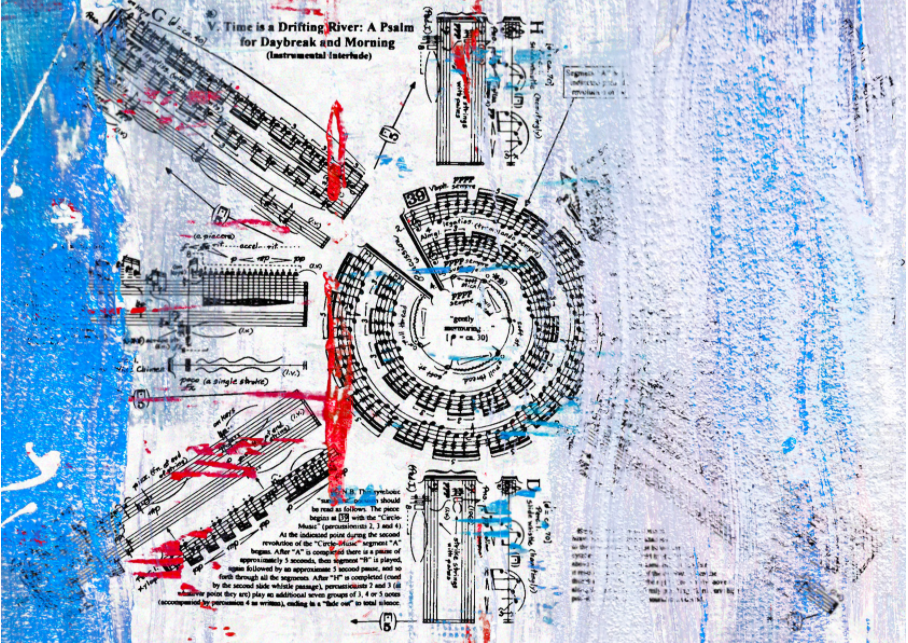

Юрий Виноградов, работа для проекта «Аутсайдервиль»

Определение музыки как организованного звука и события, предполагающего эстетическое восприятие, позволяет отличать её от других явлений, в том числе звуковых. Однако оно не даёт ясного понимания того, что за сущности представляют собой музыкальные произведения — этим вопросом задаётся музыкальная онтология.

Музыкальной онтологии как отдельной области философского знания практически не существовало до XX века — отчасти это связано с тем, что представление о стабильном, устойчивом музыкальном произведении и его авторе возникает не раньше XVIII века или позднее. Концепция авторства и произведения искусства как некоторой обособленной сущности — достаточно позднее явление. Композиторы, например, раннего барокко с гораздо меньшим внимание относились к чёткой и детальной фиксации музыкальной мысли, произведение в его завершённом виде возникало во взаимодействии исполнителей и партитуры. Иначе говоря, так как удельный вес импровизации в музыкальной практике был больше, то и не было музыкального произведения в современном понимании и партитуры как чётко прописанной инструкции к воспроизведению звукового опыта определённого рода. Даже в сравнительно поздних партитурах Баха не слишком много зафиксированных динамических оттенков или темповых обозначений, а кое-где (например, в Искусстве фуги) даже не указаны инструменты. Импровизация предполагает иную онтологию (т. е. представление о природе и характере существования музыкальных произведений), чем композиция — сочинённая и зафиксированная музыка, которая предполагает вопрос о том, в качестве чего существует музыкальное произведение.

Другая причина в том, что представление о музыке в целом как о независимом царстве, пространстве организованных движущихся форм, не сводимых к чему-то иному, появляется тоже очень поздно. Впервые явно об этом говорит в середине XIX века Эдуард Ганслик в своей известной работе «О музыкально-прекрасном». До этого философы сводили музыку к какой-то иной онтологической основе, чаще всего к математически-числовой, рассматривали её как проявление некоторого базового принципа мироустройства (числа у пифагорейцев, воля у Шопенгауэра, объективный дух у Гегеля).

Онтологией музыки в явном виде сегодня занимается аналитическая философия, которая представляет из себя ветвь европейской и англо-американской философии, обособившейся в первой половине XX века и опирающейся на логический анализ и доказательное мышление, пытающейся свести поэтические метафоры и неясность в философском мышлении к минимуму. Континентальная философия, к примеру, в лице Анри Бергсона, Жана-Поля Сартра и Владимира Янкелевича проявляла интерес к вопросам философии музыки, однако обычно, за некоторыми исключениями, явно и строго не ставила логические и категориальные вопросы: что это за сущности — музыкальные произведения?

Современная аналитическая философия музыки выделяет три основных онтологических вопроса: о категории, об индивидуации и, наконец, о постоянстве. Вопрос о категории — это вопрос о том, к какому классу сущностей принадлежат музыкальные произведения, иначе говоря — что такое быть музыкальным произведением. Вопрос об индивидуации исследует, чем отличается одно произведение от другого: достаточно ли, к примеру, сходства в нотации, чтобы мы говорили о тождественности произведений или нужно ещё учитывать год создания? Самый сложный и захватывающий вопрос — вопрос о постоянстве. Каковы условия сотворения музыкальных сущностей и их разрушения? Может ли прекратить существование единожды сочинённая и звучавшая музыка? Обнаруживают ли в своём творческом поиске композиторы заранее существовавшие музыкальные произведения или творят их ex nihilo, из ничто во время сочинения?

Эти вопросы кажутся очень умозрительными и интересными только философам. Действительно, трудно представить, чтобы ответы на них в какой-либо значительной мере повлияли на музыкальную практику — иначе говоря, эти вопросы практически не приносят никакой внешней пользы. Однако стоит помнить, что самые важные и драгоценные вещи точно также бесполезны и не предназначены для практических нужд — как любовь, как сама жизнь. С другой стороны, вопрос о том, что за сущности представляют собой музыкальные произведения, всё-таки несёт определённые практические следствия, в частности, в юридических аспектах, связанных с авторским правом.

Категориальный вопрос, центральный для музыкальной онтологии, это вопрос о том, что за сущность представляет собой музыкальное произведение. Мы все знаем, что, скажем, «Танец» Анри Матисса — это холст с красками в раме, находящийся в Эрмитаже, авторская копия которого находится также в Нью-Йорке; знаем, что «Мыслитель» Огюста Родена — это скульптура, занимающая определённое место в пространстве и сделанная из бронзы, оригинал который экспонируется в музее Родена в Париже. Но что это за сущность — Девятая симфония Бетховена, и где она находится? Хочется сразу отметить, что у музыки нет пространственной локализации; но тогда как она может существовать, если в нашем пространственно-временном мире не имеет пространственного положения?

Впрочем, есть сущности, которые точно также не имеют пространственной локализации — это математические объекты, те же числа, некоторые из которых, вроде комплексных, бесконечных чисел или мнимой единицы, даже невозможно напрямую использовать для счёта пространственных объектов и их характеристик. Числа представляют из себя логические множества. Быть может, и музыкальные произведения, раз они не имеют пространственного положения, являются множествами? К такому выводу приводит номиналистский подход, т. е. подход, считающий музыкальное произведение лишь именем для класса всех исполнений той или иной пьесы. Номинализм изначально — одна из позиций в средневековом споре о природе универсалий, общих понятий. Для номиналистов общие понятия были именами, ссылающимися на множества вещей и не имеющими реального существования. Таким образом, Девятая симфония — это просто имя для всех исполнений пьесы определённой структуры, зафиксированной в партитуре. Однако такой подход, несмотря на то, что удовлетворяет принципу бритвы Оккама (не плодить сущности без необходимости), имеет ряд фатальных недостатков. К примеру, что мы будем считать исполнением идентичной вещи? Если в двух исполнения есть различные ошибки, сможем ли мы считать это исполнением одного музыкального произведения? Решающий недостаток связан с понятием воображаемых миров. Представим, что есть мир, где Девятая симфония исполнялась на 8 раз меньше, чем в нашем мире. Значит ли это, что в этом воображаемом мире другая Девятая симфония, несмотря на все прочие соответствия? Логически правильно будет согласиться с этим выводом, который, тем не менее, совершенно абсурден.

Изъяны номинализма побуждают философов броситься в объятия реализма, т. е. музыкального платонизма того или иного рода, который утверждает, что музыкальное произведение — это форма, структура, более или менее постоянная идея, которая просто имеет различные материальные инкарнации в виде исполнений или партитур. Этот подход имеет свои трудности, так как вынужден объяснить, каким образом музыкальным произведениями являются также записи импровизаций или популярные треки электронной музыки, которые обычно не имеют чётко оформленной в виде партитуры идеи. Также музыкальный реализм ставит нас перед сложным вопросом — создаются ли идеи композитором/импровизатором или просто обнаруживаются им в музыкальных пространствах? Несмотря на кажущуюся абсурдность последнего предположения, большую часть мировой истории к музыкантам относились именно как к вдохновлённым посредникам, которые позволяют проявиться в виде звука уже ранее существовавшим вещам. Возможно, верной до определённых пределов будет аналогия с математикой — являются ли математические законы и объекты стабильными обнаруживаемыми сущностями или, как в рамках феноменологического радикального конструктивизма, просто создаются по заранее выбранным правилами? В случае с математикой, для которой возможно доказательство идей и связи которой с истиной гораздо более тесные, чем у музыки, есть верные и неверные сущности, внутренне противоречивые или просто ложные, существование которых можно теоретически опровергнуть. Но что такое ложная сущность в музыке и как опровергнуть существование музыкального произведения, которое зафиксировано в нотах и даже звучит?

Если музыкальное произведение — это идея, определённая музыкальная структура, которая имеет пространственные и временные инкарнации в виде партитуры или исполнения, то значит ли это, что композиторы, обнаруживающие эту идею, в действительности не занимаются творчеством? Некоторые философы опровергают этот аргумент, различая творческий процесс и претензии на метафизическое творение: идею невозможно сотворить, она вечно сияет в мире самотождественных сущностей, но процесс её обнаружения является творческим. Композиторы, как и математики или физики, занимаются творчеством в своём интеллектуальном труде, однако сущности, ими выражаемые, уже предсуществуют, согласно этой позиции, в качестве возможной структуры. Их труд лишь придаёт этой возможной структуре пространственные и временные инстанции, однако сама структура не существует ни в пространстве, ни во времени. Нам, привыкшим к миру вещей и процессов, к миру становления, сложно представить подобные сущности, так как они противоречат нашим интуициям. Однако базовый опыт такого понимания можно получить, если задаться простым вопросом — существует ли во времени само время и где расположено пространство? Очевидно, что это вполне реальные абстрактные сущности, которые мы не создаём, но обнаруживаем, и которые, не имея под собой онтологической основы, лежат в основании самой возможности нашего опыта.

Сартр предлагает считать музыку формой воображаемого опыта; однако у этого подхода есть проблема — у каждого человека будет своя форма воображаемого опыта, связанная, например, с Весной священной Стравинского или, скажем, Третьей сонатой Булеза. Значит ли это, что у каждого человека свой карманный Стравинский или Булез?

Другой вопрос, которым занимается музыкальная онтология, это вопрос о подлинности — что мы можем считать оригиналом музыкального произведения? Если мы остаемся в рамках музыкального платонизма, то можем предположить существование сходных музыкальных идей, носящих одно и то же имя. Какая из этих идей будет подлинной и как возможно вообще сравнивать идеи по подобному критерию? Очевидно, что традиционная инструментовка Девятой Симфонии более аутентична, чем инструментовка, использующая перегруженные электрогитары — отличается ли идея этих инструментовок, являются ли они разными, пусть и сходными музыкальными произведениями, занимающими разное положение на шкале аутентичности?

Недостаточно сказать, что музыкальные сущности реальны, а не просто представляют из себя имена множеств; нужно еще и ответить на вопрос, что это за сущности, какова их материя. Возможны несколько стратегий: идеалистская, функционалисткая, нередукционистская. Идеалисты считают, что произведение как идея представляет из себя ментальную сущность. Сартр предлагает считать музыку формой воображаемого опыта; однако у этого подхода есть проблема — у каждого человека будет своя форма воображаемого опыта, связанная, например, с Весной священной Стравинского или, скажем, Третьей сонатой Булеза. Значит ли это, что у каждого человека свой карманный Стравинский или Булез? Психологизм, сводящий музыку к формам её присутствия в человеческом сознании, активно критиковал русский философ и антиковед А.Ф. Лосев, справедливо замечая, что музыка не может быть тождественна её восприятию, точно так же, как число не является представлением о числе в сознании отдельного человека. С другой стороны, функционализм предполагает, что музыка представляет из себя функциональные отношения, выраженные в физическом субстрате, проявленные в виде партитур и исполнений. Трудность этого подхода в том, что он не отвечает на вопрос о постоянстве и сводит музыкальное произведение к собственному материальному субстрату — если произведение представляет из себя функциональные отношения, то как музыка может существовать вне зависимости от её проявления? Нередукционистский подход, утверждающий, что музыка представляет из себя независимое, несводимое к прочим формам опыта или явлений царство феноменов, в свою очередь, попадает в ловушку абсолютизации — если музыка ни на что не похожа, то как мы вообще можем говорить о ней, анализировать её, понимать её?

Платонизм, предполагающий реальность музыкальных сущностей как абстрактных объектов того или иного рода, является до сих пор доминирующей позицией, так как хорошо соответствует нашим интуитивным представлениям о постоянстве и чёткой очерченности музыкального произведения, в отличие от номинализма. Однако так как, несмотря на столетия напряженной логической работы, мы до сих не очень хорошо представляем, что такое абстрактные сущности вроде чисел или математических законов, этот подход влечёт за собой множество трудностей.

Неудивительно, что музыкальная онтология — пространство напряжённых дискуссий. Среди философов нет единого мнения и стратегии решения основных вопросов. Однако достижением начала XXI века можно считать уже то, что такие вопросы в виде проблем категории, индивидуации, постоянства были поставлены. Онтология музыкального произведения — поле интеллектуальных дискуссий, на котором ведутся яростные сражения. Можно ожидать, что отзвуки этих битв в свою очередь повлияют и на музыкальную практику композиторов с широким кругозором, интересующихся наиболее общими и решающими вопросами о природе и сущности музыкального произведения.