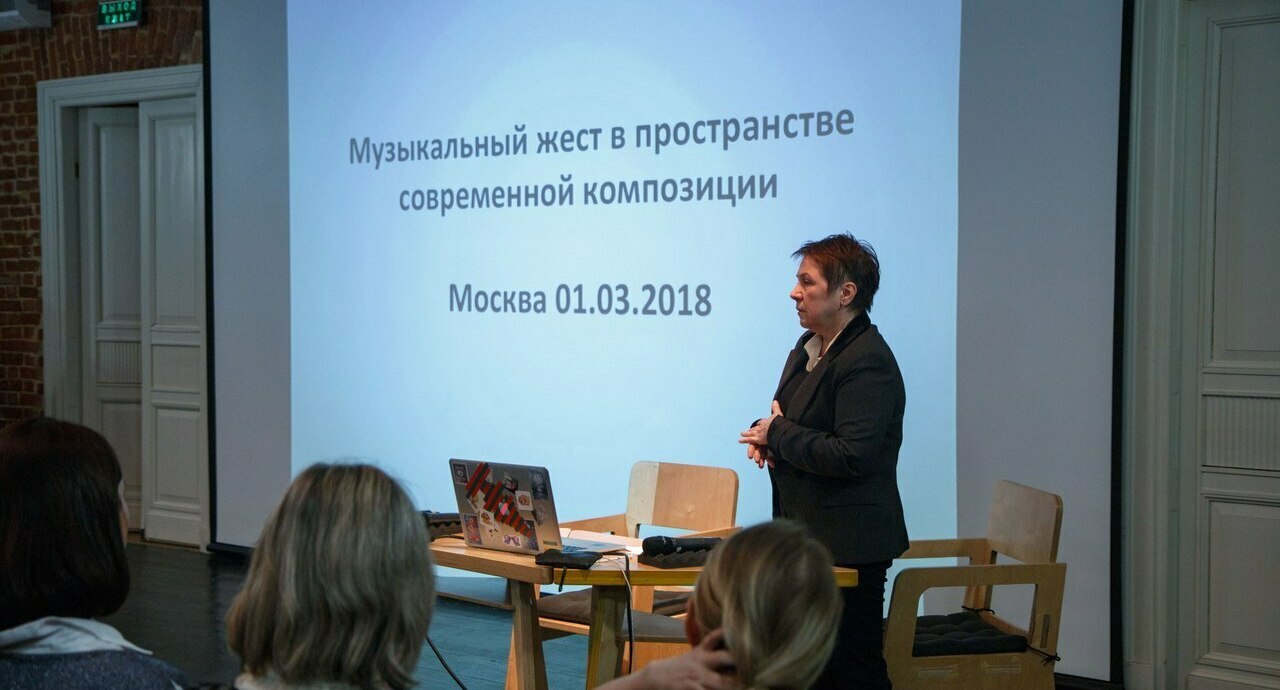

текст: Татьяна Цареградская

Недавно вышедшая книга Татьяны Цареградской «Музыкальный жест в пространстве новейшей композиции» посвящена музыке двенадцати важнейших композиторов конца ХХ века. Stravinsky.online публикует фрагмент главы, посвящённой британскому композитору Брайану Фёрнихоу

«Как мне кажется, музыкальное произведение растет подобно коралловому рифу, включая или формируя осадок (sedimenting) из множества микроскопических животных организмов. В этом смысле это действительно отпечаток прошедших процессов, это несовершенный и частичный отпечаток процессов, которые более уже невозможно точно определить»[7].

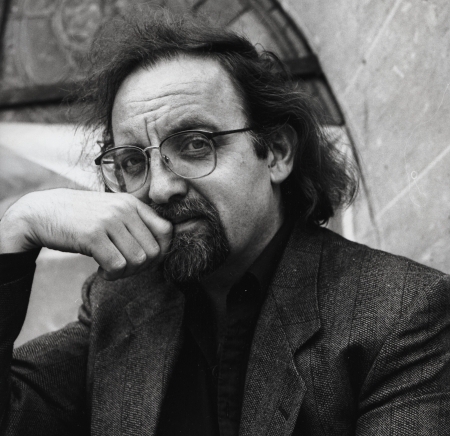

Брайан Фёрнихоу © Guy Viven. Источник: https://www.festival-automne.com/

«Первейшей заботой Вальтера Беньямина был моментмодуляции между одним проявлением смысла и другим. Онраскопал в своем эссе Ursprung des Deutschen Trauerspiels бесконечные варианты взаимосвязи между образом и понятием (концептом)... Через Беньямина я пришел к пониманиюогромного мира скрытых (subcutaneous) смыслов»[9].

«Иногда я думаю, что если бы Витгенштейн и Беньямин встретились бы, они бы восприняли друг друга как пришельцев из иной вселенной... Однако даже самые взаимоисключающие теории могут пересекаться. Там, где Витгенштейн в своем трактате подходит к пределам того, что может быть выражено с помощью языка, там он ближе, чем где бы то ни было, подходит к признанию, что истинные формы смысла превосходят их вербальную оболочку»[11].

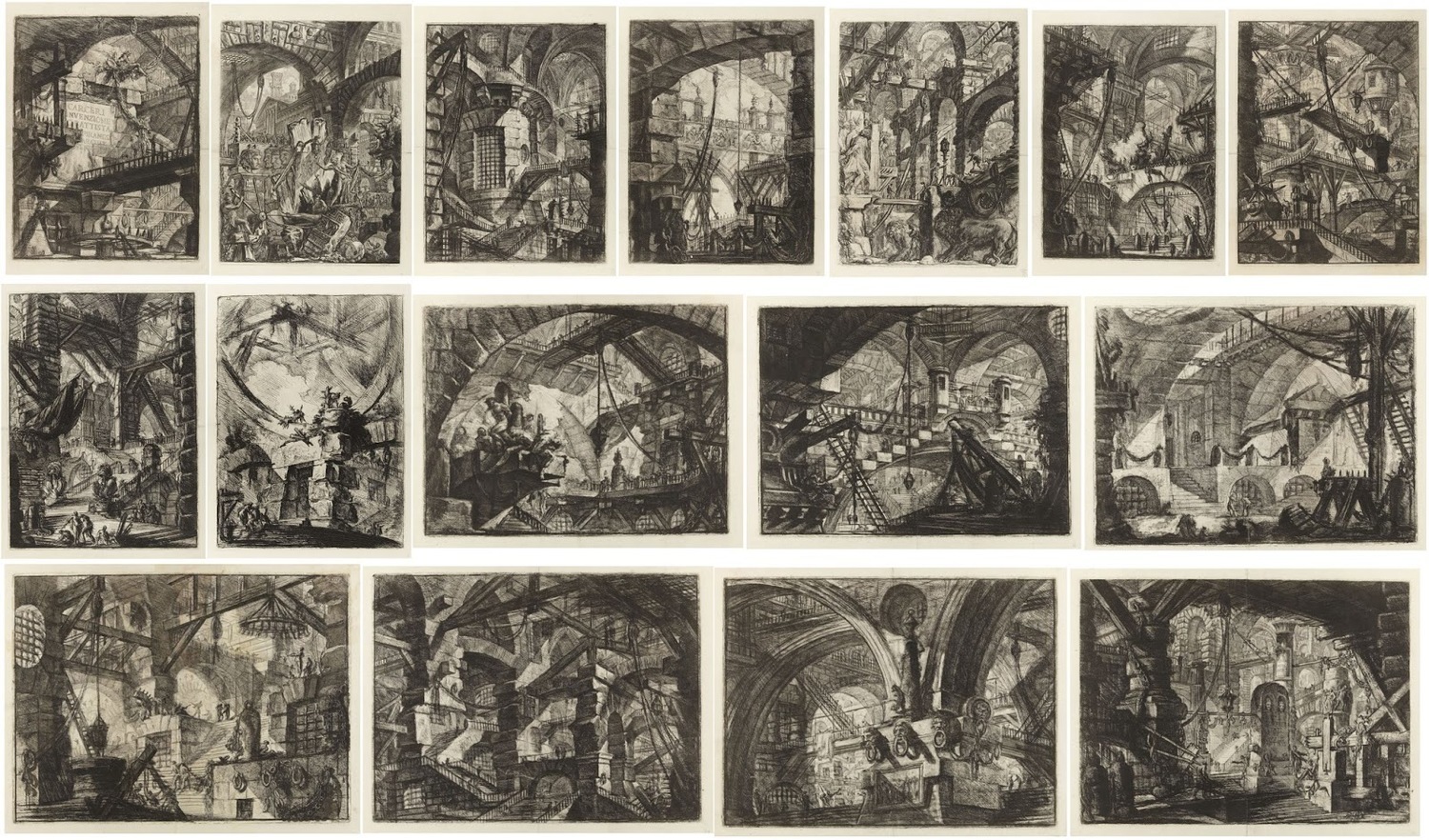

«Хрупкие переходы, подъемные мосты, парящие в воздухе, которые почти повсеместно дублируют галереи и каменные лестницы, — они кажутся соответствующими стремлению бросить в водоворот возможные изгибы и параллели. Этот замкнутый в себе мир математически бесконечен»[14].

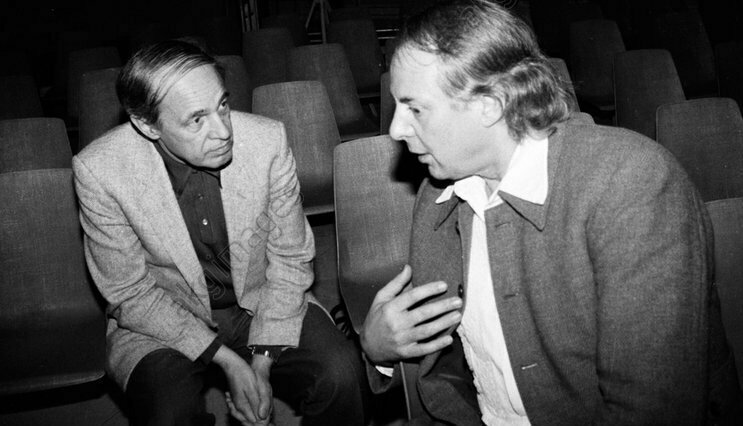

«Относительно Булеза и Штокхаузена: я не могу ценить их в полном объеме как представителей систематической креативности... я восхищаюсь в Штокхаузене общим подходом к композиции как к чему-то открытому... но я не могу принять его уход от конкретности континуума...»[22].

Пьер Булез и Карлхайнц Штокхаузен. IRCAM, Париж, 1983. Источник: https://www.akg-images.co.uk

К ПОНИМАНИЮ ЖЕСТА

.

«Поиск фиксированного определения термина “фигура”, по-моему, занятие в лучшем случае сомнительное. ...фигура не существует в терминах материальности (in material terms), в своей собственной автономной оболочке: скорее она представляет способ восприятия, категориза1дии и мобилизации (mobilizing) конкретнхэ1х жестовых конфигураций... Она заключает в себе композиционные подходы, поскольку это именно те подходы, которые... образуют меру, согласно которой мы в состоянии охватить континуальнхлй дискурсивный поток. Музыка — не мертвый материал и не абстрактная форма. И еще менее она бессмысленное маневрирование в бездушной, случайной пустоте. Идея фигуры, понимаемая как конструктивная и целенаправленная переформулировка жеста, должна проложить путь к ауре, воображаемому идеалу произведения, вступающему в разговор со слушателем— как если бы он был отдельный всепонимающий субъект. Мхл, композиторы, не только манипулируем материалом; он нам сигнализирует — средствами упорядоченного высвобождения и переразмещения фигурных энергий — что он сам по себе хочет. А если эта концепция кажется неуместно метафоричной — то что есть музыкальный смысл (musical meaning), если не открытие новых перспектив в отношении постоянно мутирующего множества (имманентно музыкальных) правил игры?»[40].

«Безоговорочно идеология целостного жеста должна быть отвергнута в пользу такого типа компоновки паттернов, которая более принимает во внимание энергетический и трансформационный потенциал составляющих этого жеста. Эго вопрос... сознательного применения категорий восприятия в отношении “послевкусия” жеста, именно тут, в момент растворения, ограничительное пре-формирование жестового материала можно освободить от энергии формы. Жест, чьи составные определяющие части — тембр, высота, контур, динамика etc., — проявляет тенденцию к ускользанию из этого специфического контекста с тем, чтобы стать независимым значимым принципом, свободно комбинироваться, “отвердеть" в последующих жестовых формах... может быть определен как фигура. Усиление разделительного потенциала специфических параметров фигуры порождает в одно и то же время единицу, семантический знак и временный центр организационных линий силы до самого момента их нередко яростного проявления»[41].