10/02/2019

«Несуществующая музыка, или на расстоянии полукасания»

Текст Ольги Бочихиной с выступления на Композиторском симпозиуме Stravinsky.online

Когда я пытаюсь сказать что-то о творчестве, своем или чужом, это все равно что заглядывать под стул, на котором сидишь с целью разглядеть его ножки.

Для меня важно переживание чувства сопричастности настоящему. В ситуации, когда все промелькивает, просеивается, не застревает ни в сознании, ни в памяти, очень хочется ухватиться за что-то – не побоюсь этого слова – значимое. За хвост жар-птицы? За звезду? Слушая, как И.А. Бродский говорит внутри тебя: «…и ни на одной из них не задержишь взгляда». За событие? За весомость? За «тяжесть» бытия? в противовес ее невыносимой легкости и поверхностности. За звук, который своей энергией способен разрушить Иерихон?

Однако ухватиться за значимое, – для меня вовсе не значит, ухватиться за «чужую» силу или авторитет. И в этой значимости нет никаких фанфар, никаких театральных поз и жестов. Никаких оваций в момент соприкосновения с живым и существенным. Есть только момент, в который ты замираешь. Это как-то все очень тихо и буднично. И нет никаких свидетелей.

Я не до конца уверена, что именно заставляет меня переживать какой-то момент или событие как значимое, но в этой значимости для меня много настоящего (и в смысле существенного, и в смысле присутствующего здесь-и-сейчас). В конце концов, у меня есть некоторая память о первом вздохе, который еще очень синкретичен, неделим телесно и духовно. Когда ты только пробуждаешься в мир как младенец, и дышишь, думаешь, смотришь, говоришь телом. Когда значимо и существенно все. В отличие от момента сегодняшнего, от закоснелости, отсутствия гибкости, терпимости, когда мой вздох это скорее сип, а любое высказывание – попытка не задохнуться от собственного знания и опыта.

Столкновение со значимым – столкновение с чем-то из ряда-вон-выходящим.

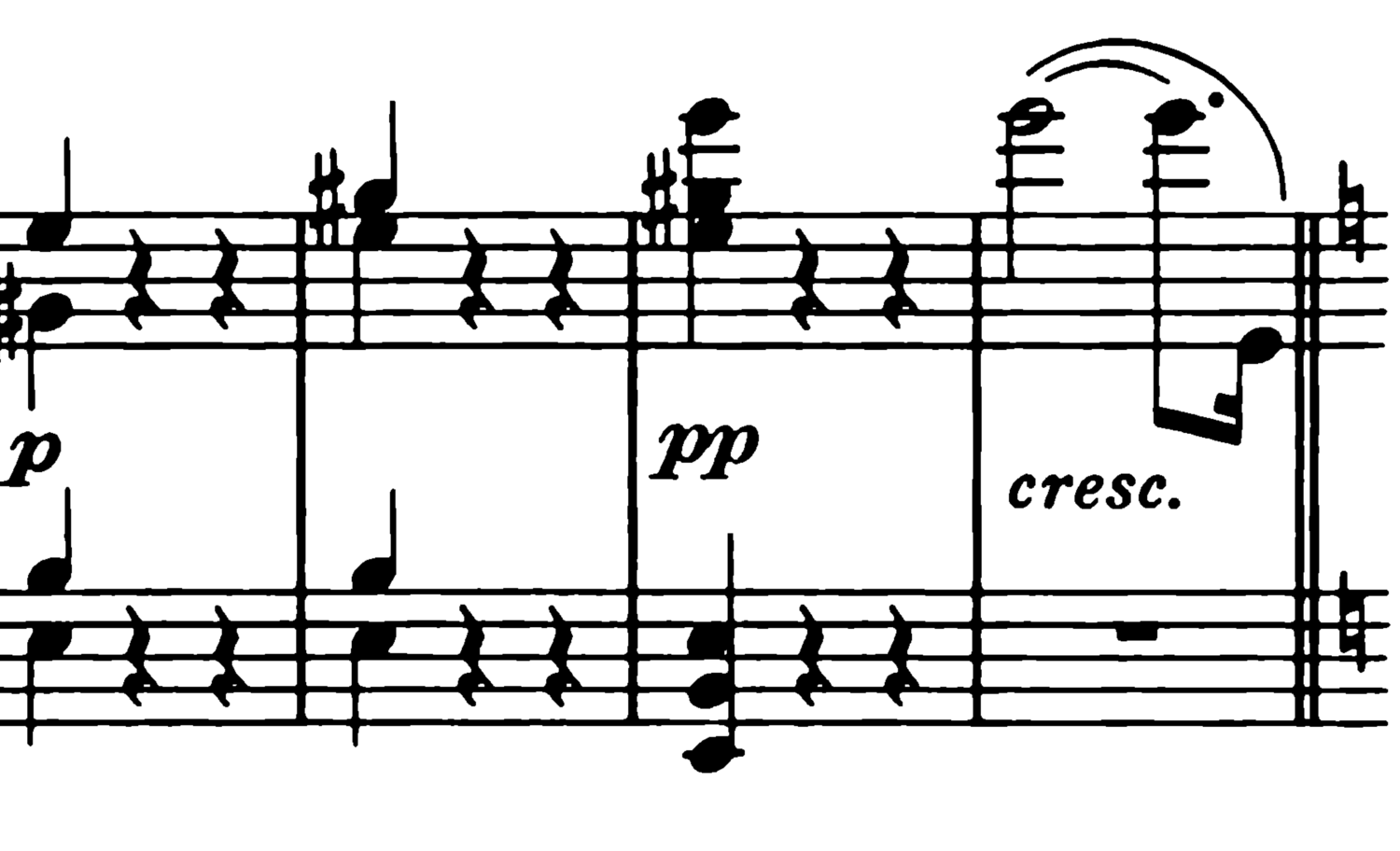

Как, например, у Л. ван Бетховена, Allegretto, Соната № 9.

Ми третьей октавы длительностью почти в 3 четверти и под ней указание крещендо до следующей ноты с предъемом, которая открывает новый раздел. Это не фортепианный жест: немыслимый, нереальный, несуществующий. Жест несуществующей реальности. Симфонический жест в фортепианной реальности. Или чуть раньше в этой же сонате:

Гармоническую реальность (изначально классического четырехголосия) взрывает каданс с выпрямленной, интервальной и даже «мелодической» гармонией, которая звучит, будто из другого мира, с привкусом вагнеровского лейтмотива. Мелодический жест в гармонической реальности? Такой вот изгиб в «скривленное» пространство, в как бы несуществующий мир и обратно. Но именно он цепляет больше всего, цепляет и тут же ускользает. В творчестве примерно так же: по-своему даже наивно.

Как, например, у Ф.Мендельсона в «Песне венецианского гондольера», соч. 30 № 6. Всем бы проста и понятна была бы эта песня, не будь в ней двух странных нот – «двух черных дыр» в сильную долю на форте.

И было бы странно назвать это мотивом. Это не мотив, это «двое», качающиеся в лодке простых тонико-доминантовых волн. Что поделать: венецианская гондола так построена, что для того, чтобы идти по курсу, всегда должна отклоняться. Или это мечта одного о другом. И эти «двое» неизбежно идут навстречу друг другу:

встречаются, вместе поют эту песню

и также неизбежно расстаются. И вот он Один, тонко инкрустированный в реальность настоящего из реальности утраченного. Он, одновременно (Б. А. Циммерман сказал бы симультанно) Тот и Этот. То есть действие разыгрывается параллельно: внешне как песня и внутренне, в Его голове.

***

Я как бы ничего не изобретаю в буквальном смысле. Я скорее пытаюсь наблюдать чужие и свои истории, вещи, которые кто-то забыл, на которые смотрел, а я за ними вижу вот эту жизнь! Пытаюсь почувствовать их пульсацию, кровоток. Это уже не просто деревяшки, пластик, струны, я заново сочиняю инструмент, я заново складываю аккорд, заново определяю стороны света. Я просто собираю, по-ремесленнически, по-детски. А после того как что-то собрано, мне интересно его поведение, равно как поведение змеи, бегущего курсора, звуковой среды, качаемой колыбели, замерзших пальцев. Тип поведения предписывает тип музицирования. Любое поведение связано с движением=ежемоментным изменением. Моя задача - как раз найти то, что может сгенерировать движение. Если это, например, змея – то дальше это скольжение, определенный тип произнесения и воздействия. Змея она ползет по поверхности или летит как воздушный змей, или рисует что-то, постоянно искривляясь. Все как бы ускользает. Каждый момент – как выхваченный из длящейся реальности процесс, о котором ты в начале еще ничего не знаешь, а в конце уже ничего не знаешь. А дальше этот процесс просто проявляется в инструментальный жест.

Можно обратиться еще к одному примеру. «Ночь на Лысой горе» в инструментовке М.Мусоргского и Н.Римского-Корсакова: две инструментовки – два мира, два пути. Два взгляда. Взгляд Римского-Корсакова – это взгляд наблюдателя, взгляд со стороны, из бинокля с соседней горы на то, как прилетают и кружатся ведьмы, и эти ведьмы не внушают страх, это «причесанные» ведьмы». Их завывания иллюстративны и скорее напоминают ветерок.

И совсем не так у Мусоргского. Его начало – это взгляд внезапно распахнутых глаз. Дистанция другая – инструментовка другая, жест другой. Мусоргский находится в центре событий, начавшихся как дурной сон, внутри этого шабаша, в центре горы. Он – не наблюдатель, он – участник ритуала. И сам ритуал не иллюстративен, он синкретичен. Тип поведения порождает жест, который порождает материал – кружение вокруг центра. Ведьмы – это не просто вой, это пробуждение природной стихии в «нечистом месте». Завихрение воздушной стихии (дикого женского) и сотрясение земли (дикого мужского) создают ритуал, поэтому так важны литавры. Это абсолютно физиологичная музыка, музыка физиологичного жеста.

Чаще всего ощущение физического движения для меня важнее всего: раскачивание, скольжение, натяжение, залипание, вращение (может быть просто от того, что я люблю отглагольные существительные). Мне интересно напряжение. Меня интересует напряжение мышц, напряжение извилин, напряжение движения, момент физического натяжения, вытягивания, потенциальной энергии, прыжок пантеры. напряжение, которое предшествует появлению слова, то, что побуждает тебя говорить. Труд как напряжение мышц, усилие. Творчество как усилие, как заострение вопроса где-то на грани постигаемого. Это приводит меня в движение, заставляет меня вибрировать. Есть знаменитый пример у И. Бродского, когда он описывает Мадонну Беллини в церкви Сан-Заккариа в Венеции, расстояние от ее ладони до ножки младенца. “Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм – даже гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики”.

Но в этой же церкви в сакристии есть еще одна мадонна, она сидит на троне, у ее подножия музыкант, прямо под ступней, которая слегка оголена и находится над его головой на том же расстоянии в полпальца. И это все вызывает колоссальное замирание.

И естественно, встает вопрос как обо всем этом говорить, как это высказать. Поэтому, наверное, я очень часто обращаюсь к метафоре. А что было бы, если б струны дышали, а если бы у меня было большое ухо, как купол. Если бы все части инструмента потеряли память друг о друге, если бы часы вдруг ожили, если бы вместо смычка на скрипке играл ветер, если бы все пальцы прилипли к клавишам и так далее.

Мой мир историчен. Я не мыслю себя купировано, вне истории. До меня на этом месте кто-то сидел, кто-то дышал, говорил. И все это еще в воздухе висит, еще не рассеяно, как приятный парфюм. То же – с высказыванием. Я пишу так, как если бы всегда начинала с троеточия, и им же заканчиваю.

Галерея афиш

Подготовили: Рена Фахрадова, Ирина Севастьянова